Je ne prétends en aucun cas être un spécialiste

du domaine, je me porte seulement volontaire pour essayer de collecter

les informations qu'on voudra bien m'envoyer et les présenter ici

de la façon la plus claire et la plus utile possible.

Merci de contribuer les informations

complémentaires dont vous pourriez avoir connaissance.

On distingue la pêche par "engins dormants" (casiers, palangres, filets dérivants...) de la pêche par "engins remorqués" (chaluts, sennes, ...)

CaseyageIl s'agit de la pose de casiers (sortes de nasses) permettant de piéger les crustacés. Les casiers sont boëttés (on met un appât

dedans - petit morceaux de poisson par exemple), lestés (jusqu'à

environ 40kg dans les zones à fort courant) et mouillés

au fond. Ils sont reliés à la surface par un orin

raccordé à un flotteur qui porte une marque de répérage.

L'orin permet de remonter le casier au treuil pour récupérer

la pêche. Les casiers sont souvent mouillés en filières

de 25, 50, voire 100 casiers.

Les casiers sont boëttés (on met un appât

dedans - petit morceaux de poisson par exemple), lestés (jusqu'à

environ 40kg dans les zones à fort courant) et mouillés

au fond. Ils sont reliés à la surface par un orin

raccordé à un flotteur qui porte une marque de répérage.

L'orin permet de remonter le casier au treuil pour récupérer

la pêche. Les casiers sont souvent mouillés en filières

de 25, 50, voire 100 casiers.

On reconnaît

le caseyeur (généralement un petit bateau de moins

de 15 mètres) au tambour caractéristique du treuil hydraulique

(le "vire-casiers") situé sur un des bords, et surtout bien

sûr à la forêt de perches à drapeaux multicolores

qui font si joli sur les cartes postales qu'on vend aux touristes... On reconnaît

le caseyeur (généralement un petit bateau de moins

de 15 mètres) au tambour caractéristique du treuil hydraulique

(le "vire-casiers") situé sur un des bords, et surtout bien

sûr à la forêt de perches à drapeaux multicolores

qui font si joli sur les cartes postales qu'on vend aux touristes...

Certains

casiers sont mouillés parfois en dépit du bon sens, souvent

d'ailleurs par des "pêcheurs plaisanciers", dans des zones de fort

passage, sur des alignements de navigation, etc. Le marquage en surface

est souvent déficient (un vague flotteur en polystirène,

pas de perche ou de drapeau) et en tout cas pratiquement jamais lumineux.

Le risque est donc de "se prendre les pattes" (la quille, le safran ou

l'hélice) dans l'orin. Sauf par mauvais temps ou à

proximité immédiate d'un danger, la situation est rarement

dramatique. On arrive à se dégager à la gaffe,

en culant... Un casier n'est généralement pas très

lourd, et on peut se retrouver à le draguer au fond sans trop de

risques pour le bateau, le temps de se dépêtrer. Au

pire, on pourra être amené à plonger pour dégager

l'hélice (ce qui n'est pas toujours possible, si la mer est mauvaise),

et dans ce cas on essaiera si possible de le faire sans couper l'orin (un

casier coûte cher, c'est un outil de travail).

|

|

Palangres <extrait

de l'Encyclopédie Encarta 97> <extrait

de l'Encyclopédie Encarta 97>

Les palangriers travaillent en mouillant des lignes de plusieurs centaines de mètres de long, ancrées à une bouée à chaque extrémité, avec des lignes plus courtes munies d'hameçons attachées sur la ligne principale. Les poissons de fond (morue, églefin, flétan) et les poissons pélagiques (espadon, thon, requin) se prennent à la palangre. Sur les côtes charentaises, on trouve des palangres constituées d'une seule ligne très longue munie d'hameçons. Puisqu'il

s'agit de lignes de fond ou pélagiques (à mi-profondeur),

mais pas en surface, le danger pour les plaisanciers est du même

ordre que celui des casiers (risques d'engagement dans l'orin des bouées).

|

|

TrémailsLes trémails (ou tramails) sont des filets droits verticaux, mouillés entre deux orins. En surface, il y a donc deux flotteurs ou perches. En principe, le trémail n'est pas un filet de surface, ce qui le distingue des "filets dérivants" (voir ci-dessous) qui sont par ailleurs en général beaucoup plus grands.Puisqu'il

s'agit de filets de fond ou pélagiques (à mi-profondeur)

mais pas en surface, le danger pour les plaisanciers est du même

ordre que celui des casiers (risques d'engagement dans l'orin des bouées).

|

|

Filets dérivants<extrait de l'Encyclopédie Encarta 97>Les navires de pêche hauturiers asiatiques mouillent des filets dérivants, qui sont des filets maillants libres, pendant verticalement, pouvant atteindre 64 km de long. De tels filets piègent les calmars et de nombreuses autres espèces de poissons et, accidentellement, des mammifères marins. A ce qu'on me dit, on trouve des filets dérivants de plusieurs milles de long en Méditerranée, nos voisins italiens (entre autres?) pratiquant ce genre de pêche. Ces filets

constituent un véritable obstacle à la navigation (le haut

du filet est en surface, maintenu par des flotteurs), qu'il faut contourner

pendant des heures (l'article ci-dessus parle de dizaines de milles de

long...), à supposer qu'on ait pu apercevoir les flotteurs avant

de s'emmêler dedans, et qu'on comprenne la géométrie

du piège (voir ci-dessous les considérations

sur le marquage des engins). Si on aperçoit le navire de pêche

à proximité, on peut demander des indications par VHF sur

le positionnement des filets : en général (s'il est en règle!)

le propriétaire du filet vous guidera vers la sortie.

|

Chalutage

Le chalutier

en opération est fort peu manoeuvrant et donc logiquement privilégié

par rapport au voilier.

|

|||

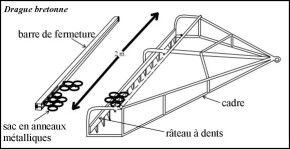

Pêche à la coquille  Le

coquillier pratique également une pêche remorquée au

fond, mais au lieu d'utiliser un filet, il se sert d'une drague,

qui

est en quelque sorte un filet métallique de relativement petites

dimensions, qui fouaille le fond sablonneux sur une vingtaine de centimètres

de profondeur, pour récolter des coquilles (Saint Jacques...).

La photo donne une idée d'un montage en parallèle d'une série

de dragues. On imagine le poids de l'engin et la puissance nécessaire

pour charruter ça au fond... Le

coquillier pratique également une pêche remorquée au

fond, mais au lieu d'utiliser un filet, il se sert d'une drague,

qui

est en quelque sorte un filet métallique de relativement petites

dimensions, qui fouaille le fond sablonneux sur une vingtaine de centimètres

de profondeur, pour récolter des coquilles (Saint Jacques...).

La photo donne une idée d'un montage en parallèle d'une série

de dragues. On imagine le poids de l'engin et la puissance nécessaire

pour charruter ça au fond...

Voir le très beau et très informatif site www.finemaree.com pour en savoir plus sur cette technique de pêche. Le coquillier

en opération est fort peu manoeuvrant et donc logiquement privilégié

par rapport au voilier.

|

|||

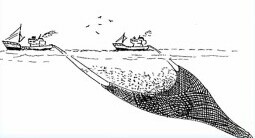

Pêche en double (ou aux "boeufs") Dans ce

cas, deux chalutiers naviguent de conserve, chacun remorquant un des côtés

du filet par une fune. L'illustration ci-contre montre un chalutage

pélagique (à mi-profondeur) aux boeufs. Dans ce

cas, deux chalutiers naviguent de conserve, chacun remorquant un des côtés

du filet par une fune. L'illustration ci-contre montre un chalutage

pélagique (à mi-profondeur) aux boeufs.

Ne pas tenter

de passer entre les deux !!!

|

|||

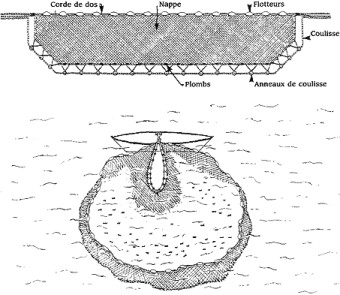

Senne tournante <extrait

de l'Encyclopédie Encarta 97> <extrait

de l'Encyclopédie Encarta 97>

Les senneurs emmènent des filets géants, munis de flotteurs d'un côté et de poids de l'autre. Les filets sont tirés autour d'un banc de poissons par un petit bateau auxiliaire pendant qu'une extrémité du filet demeure attachée au navire principal. Le fond du filet est alors lié ou fermé, et le filet est resserré par un bloc motorisé situé à bord du senneur. La prise, constituée d'anchois, de harengs, de saumons ou de thons suivant le cas, est alors déversée ou pompée à bord du senneur.C'est une technique de pêche relativement récente sur nos côtes, apparemment pratiquée maintenant en Méditerranée. Je crois également que cela se pratique avec de plus petits bateaux, sans l'assistance d'un bateau annexe. Le senneur mouille alors une extrémité du filet avec une bouée, part faire un grand tour en déroulant la senne et revient sur sa bouée après le 360° complet (de plusieurs centaines de mètres de diamètre). Le senneur

en opération est fort peu manoeuvrant et donc logiquement privilégié

par rapport au voilier. Un danger particulier (comme pour les filets

dérivants) est dû à l'étendue de la senne tournante.

En particulier de nuit, ces filets sont mal ou pas signalisés, et

les manoeuvres du senneur sont parfois incompréhensibles au plaisancier.

On raconte des histoires de bateaux pris au piège...

|

|||

LigneOn rencontrera deux types de navires pêchant à la ligne: les thoniers (plutôt au large, dans le Golfe de Gascogne) avec leurs séries de lignes traînantes sur des grands tangons de chaque bord, et les petits bateaux pêchant "en dérive" ou dans les courants (par exemple la pêche au bar dans le raz de Sein). |

| Il faut savoir que la pêche, comme la chasse au champignons(!),

est une activité fortement concurrentielle, où l'information

sur les "bons coups" est essentielle. Ceci explique que certains professionnels

ne soient pas trop enclins à signaliser réglementairement

leurs opérations, ce qui pourrait donner trop de tuyaux à

leurs confrères... Sans compter tous ceux (professionnels ou plaisanciers)

qui opérent en marge de la légalité (matériels

non conformes, par exemple), et qui n'ont donc pas intérêt

non plus à signaliser leurs opérations.

On a un mal fou à essayer de retrouver la réglementation théoriquement applicable (en pratique, c'est l'anarchie la plus complète). Réglementation actuelleLa réglementation qu'on m'a communiquée (merci, Dimitri) serait l'Arrêté N°2883 P-5 du 1er août 1969 "portant réglementation de la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux dérivants et du balisage de ces engins de pêche". Je n'en ai qu'une copie faxée d'assez mauvaise qualité, dont je retranscris ici quelques passages en italique [avec mes observations entre crochets]:Article 2

Article 3

Article 4

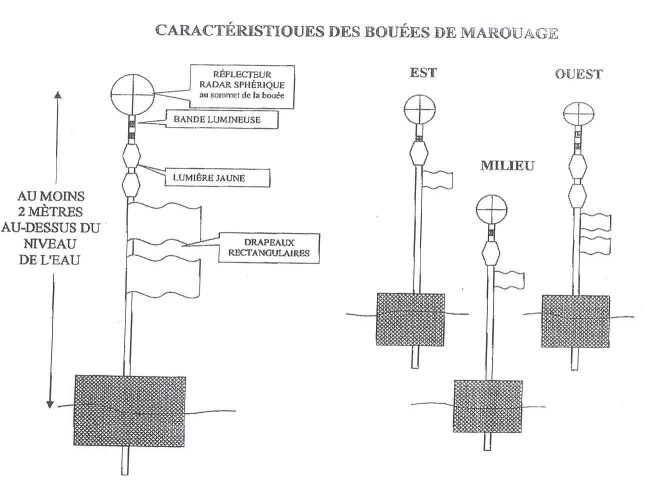

Je n'ai aucun renseignement sur la réglementation du balisage des autres engins (casiers...) Du coup, si je vois une bouée portant un drapeau, comment puis-je savoir s'il s'agit d'un casier, d'une bouée Est ou intermédiaire de filet maillant, d'une bouée quelconque (extrémité ou intermédiaire) de filet dérivant? Et donc, comment prendre la bonne route d'évitement??? Réglementation européenne en préparationDimitri m'a communiqué également un projet de réglementation européenne sur le marquage des engins de pêche. Voici le document tel qu'il m'a été communiqué (c'est apparemment un document scanné, il y a quelques erreurs d'OCR, mais c'est lisible quand même), et l'illustration qui l'accompagne:

(PROJET) Je retiens dans ce projet les éléments suivants:

Ca semble utilisable... Personnellement, je m'interroge sur:

|

| 18 décembre 2002 | Réglementation actuelle sur le balisage des filets maillants et dérivants. |

| 5 novembre 2002 | Modifications de contenu, grâce à quelques commentaires

d'un pro averti ( ;-), Dimitri)

Ajouté une petite animation du feu alternatif jaune des senneurs. Passé à un style plus "sophistiqué" (blanc sur fond bleu) |

| 3 novembre 2002 | Ajouté des illustrations (piquées ici et là sur

le web ou scannées dans le bloc marine en violation manifeste de

tous les copyrights... Si quelqu'un a une objection, qu'il fasse

valoir ses droits, je me ferai un devoir de retirer l'illustration

en question et de la remplacer par une autre...

Ajouté des infos qu'on m'a transmises sur les palangres, les trémails, les filets dérivants. Renseigné la section sur le RIPAM, les feux et marques. Ajouté un compteur dans la frame de table des matières, pour voir... |

| 31 octobre 2002 | Première publication |